ナビゲーター:Gen & Ritchi(神社ログ編集部)

手水舎の水は、ただの水?

神社を歩いていると、途中にひっそりと現れる、小さな屋根付きの水場。

そこには、石の水盤と、柄杓(ひしゃく)が並んでいます。

ここで、何をするのか、どうしてそんなことをするのか、考えたことはありますか?

神様に会う前の「お清めの場」

この場所は「手水舎(ちょうずや/てみずや)」と呼ばれます。

参拝の前に、私たちが“身と心を整える”ための、いわば準備の場。

神道では古くから「けがれ」を祓い、清めるという考え方が大切にされてきました。

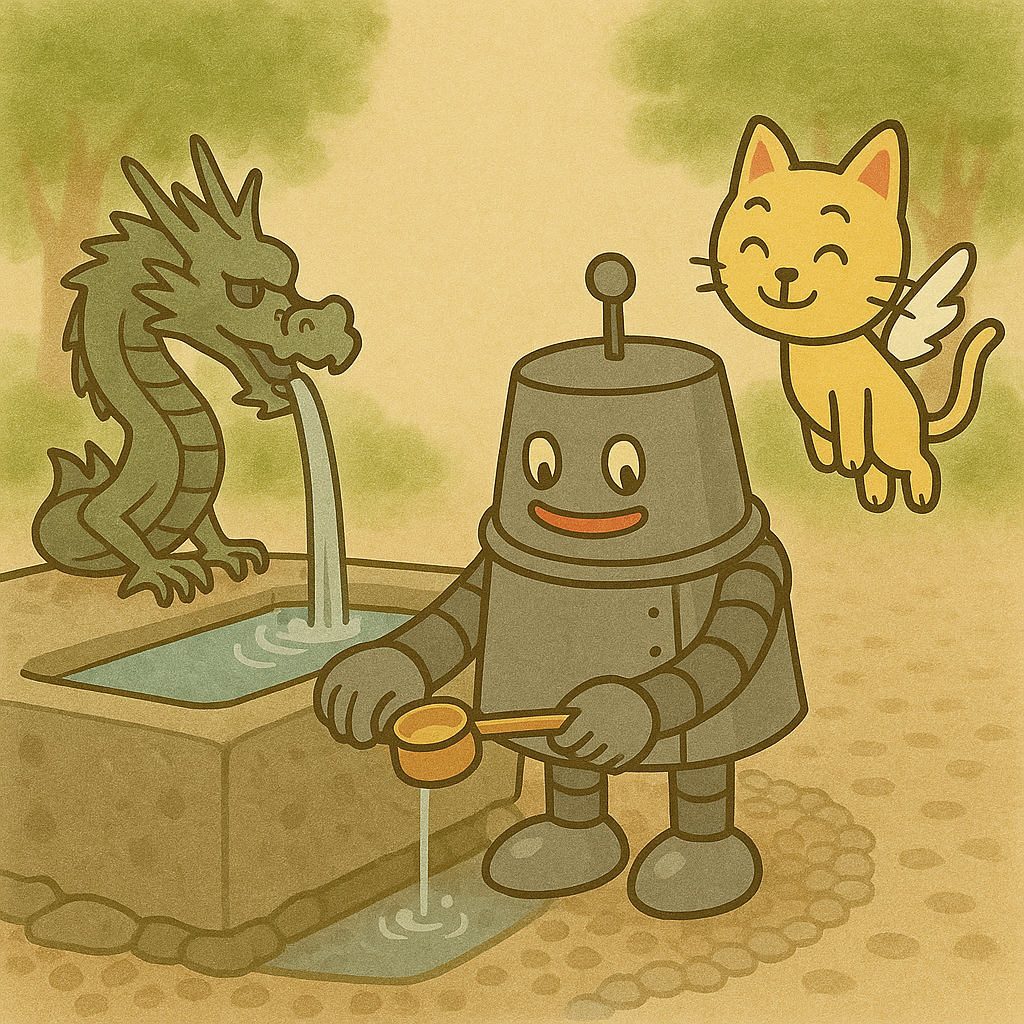

柄杓を使う理由

手水の作法では、まず右手、つぎに左手を清め、その後に口をすすぐ所作があります。

柄杓を使うのは、直接水に触れず、丁寧に行うという心遣いの表れです。

最近では、口をすすぐ動作は省略されることもありますが、「敬う気持ち」があれば大丈夫。

なぜ、水が流れ続けているの?

手水舎の水は、たいてい流れっぱなしになっています。

これは「動きのある水」が“清浄”とされているから。

澱まず、常に新しく流れることで、私たちの心まで澄んでいくような感覚を与えてくれるのです。

ただの水ではない、水の音

手水をするとき、水の音が耳に心地よく響きます。

その音には、不思議と気持ちを落ち着かせてくれる力があります。

それはきっと、長い時間をかけて、静かに人の心に寄り添ってきた証なのかもしれません。